Der Zollvertrag mit der Schweiz als Tor zur Welt

Der Zollvertrag schuf offene Grenzen hin zur Schweiz und setzte damit günstige Rahmenbedingungen für den rasanten wirtschaftlichen Aufschwung in Liechtenstein in der Nachkriegszeit. Liechtenstein hat mit dem Zollvertrag auf einen Teil seiner Souveränität verzichtet. Sämtliche schweizerischen Gesetze, die im Zusammenhang mit dem Zollvertrag standen, mussten von Liechtenstein übernommen werden. Im Gegenzug aber – und das wurde in Liechtenstein selbst viel höher gewichtet als der teilweise souveränitätspolitische Verlust – galten alle von der Schweiz mit Drittstaaten abgeschlossenen Handels- und Zollverträge automatisch auch für Liechtenstein. Liechtenstein gab mit dem Zollvertrag zwar seine Aussenhandelsautonomie auf und ermächtigte die Schweiz, es bei Verhandlungen mit Drittstaaten zu vertreten. Durch die automatische Einbindung in die Schweizer Handels- und Exportinteressen versprach sich Liechtenstein aber Vorteile. Der Zollvertrag nahm indessen für Liechtenstein rasch die Funktion als Tor zur Welt ein.

Eng mit dem Zollvertrag in Verbindung stand Liechtensteins Weg im europäischen Integrationsprozess. 1960 entstand die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), die zwischen den teilnehmenden Ländern eine Freihandelszone schuf. Sie galt als Sammelbecken für all jene europäischen Länder, die nicht Mitglied in der Ende der 1950er-Jahre gegründeten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), der Vorläuferin der heutigen Europäischen Union (EU), werden konnten oder wollten. Zusammen mit Dänemark, Grossbritannien, Norwegen, Österreich, Portugal und Schweden war die Schweiz Gründungsmitglied der EFTA. Infolge des Zollvertrags war Liechtenstein beispielsweise nicht berechtigt, der EFTA selbständig beizutreten. Die EFTA-Konvention fand zwar ab 1960 auch in Liechtenstein Anwendung, aber nur über die Interessensvertretung durch die Schweiz.

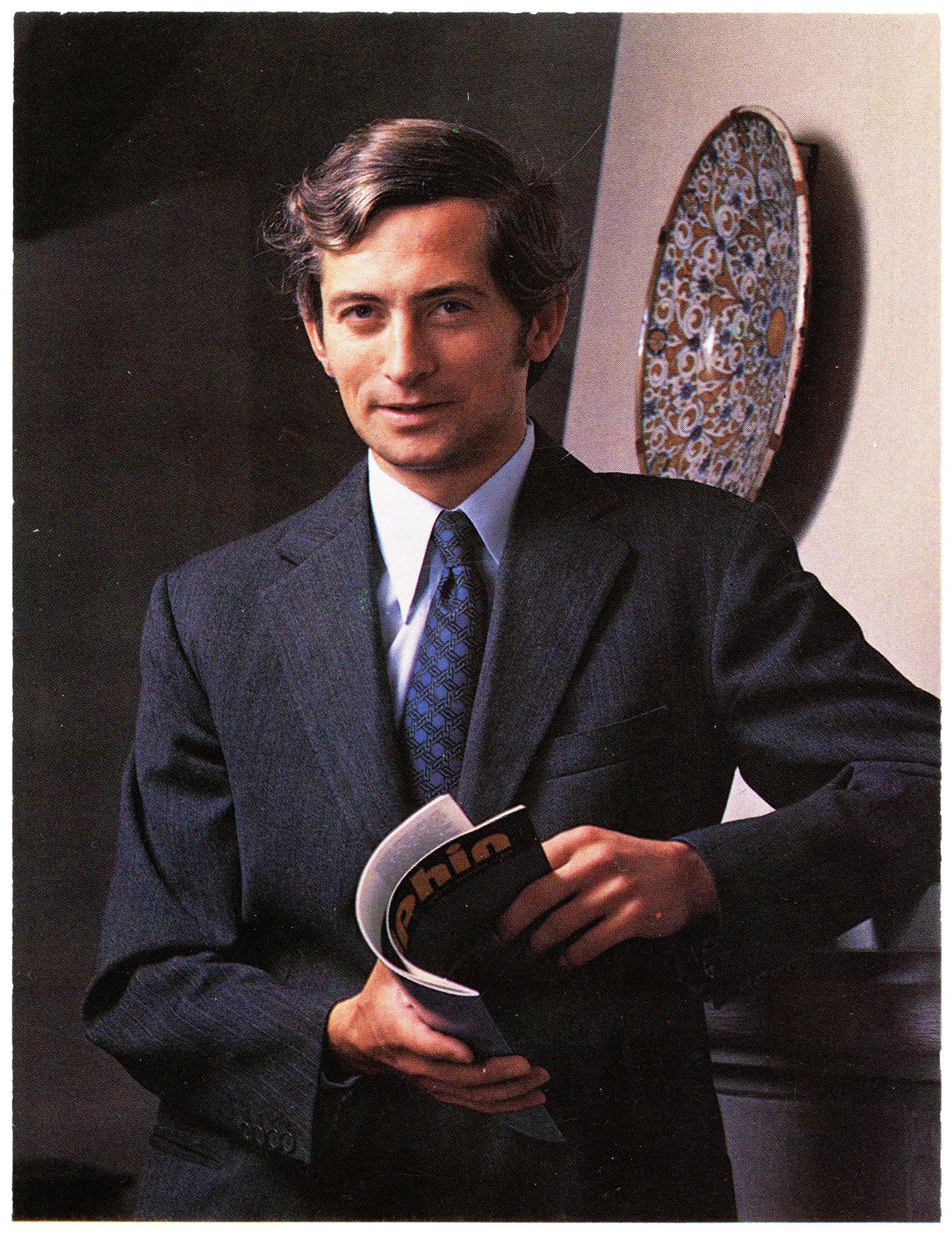

Während sich Liechtenstein in den ersten Jahrzehnten nach Unterzeichnung des Zollvertrags ganz in den «Rucksack» der Schweiz begab und über die Schweiz an der europäischen und globalen Wirtschaftspolitik teilnahm, emanzipierte sich Liechtenstein ab den 1970er-Jahren in aussenwirtschaftlichen Fragen zunehmend von der Schweiz. 1970 hatte Erbprinz Hans-Adam in seiner viel beachteten «Rucksackrede» kritisiert, dass sich Liechtenstein aussenpolitisch und wirtschaftlich von der Schweiz emanzipieren müsse, wenn es vor dem Hintergrund der integrationspolitischen Bestrebungen in Europa selbständiger Akteur bleiben wolle.

Am 22. Mai 1991 trat Liechtenstein selbst der EFTA bei und wurde vollwertiges Mitglied. Wesentlicher Faktor dabei war, dass Liechtenstein im Rahmen der Verhandlungen zum EWR-Beitritt seine über den Zollvertrag hinausgehenden Interessen wie beispielsweise den Personenverkehr unabhängig von der Schweiz vertreten wollte. Für den EFTA-Beitritt musste vorher der Zollvertrag geändert werden, damit Liechtenstein fortan auch bei Sachverhalten, die die Zollvertragsmaterie betreffenden selbständiger Vertragsstaat von internationalen Übereinkommen oder Mitgliedstaat internationaler Organisationen werden kann.

Heute sind noch die Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen Mitgliedländer der EFTA. Die Freihandelsassoziation bildet für diese Länder auch gegenwärtig noch relevante Rahmenbedingungen für einen freien Warenverkehr innerhalb der teilnehmenden Länder und den Zugang zu ihren Freihandelspartnern.

Die liechtensteinische Volkswirtschaft profitierte sehr stark von den gefallenen Zollbarrieren. Für das enorme Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit waren verschiedene Faktoren verantwortlich. Voll entfalten konnten sich diese aber dank des Zollvertrags und den damit verbundenen Möglichkeiten. Die liechtensteinische Industrie spezialisierte sich zunehmend auf hochtechnologische Nischenprodukte. Etliche Firmen wurden in einzelnen Bereichen Weltmarktführer.

Literatur

Bradke/Hauser, 75 Jahre Zollvertrag Schweiz-Liechtenstein, 1998.

Büchel, «Aussenwirtschaft», in: eHLFL.

Gstöhl, «Europäische Freihandelsassoziation (EFTA)», in: eHLFL.

Gstöhl, «Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)», in: eHLFL.

Merki, Wirtschaftswunder Liechtenstein, 2007.

Prange, Liechtenstein im Europäischen Wirtschaftsraum, 2000.

Sochin-D’Elia, Wirtschaftswohl gegen eigenstaatliche Souveränität, 2019.